O fetiche à conquista do atlas proibido

Decorreu, no passado dia 15 de Maio, a 2ª. edição do World Fetish Show Contest, promovido pela Spanish Leather & Fetish Community (SLFC).

Tendo por objectivo facilitar a expressão e a promoção do cenário gay, couro e fetiche, bem como a eliminação de todo e qualquer preconceito contra a homossexualidade, este concurso é baseado na escolha de uma das canções concorrentes ao Festival da Eurovisão da Canção, e a produção de um vídeo com a sua interpretação/playback. No sábado, a competição juntou 25 países, e trouxe a Portugal o 7º. lugar no ranking, com a interpretação feita pelo @kinky_lharias do clássico dos Da Vinci, ‘Conquistador’, levada à 25.ª edição do Festival RTP da Canção, em 1989. Apesar do sucesso obtido, a escolha de uma música de inspiração colonialista não passou despercebida a algumas pessoas – uma iniciativa não impremeditada por parte do psicólogo e artista queer bracarense.

“Não hesitei quando recebi o convite da Gear Club Portugal para me candidatar à representação portuguesa no WFSC: as dimensões internacionais da competição davam-me a animadora oportunidade de levar mais longe o destaque das causas pró-LGBTQI+ que me vinham enformando o projecto ‘Eroticarium: Erótica como Resistência’. Fiel a este propósito, e ecoando uma voz de apoio à recente proclamação da União Europeia como zona de liberdade para as pessoas LGBTIQ, deixei que a escolha do tema recaísse muito intencionalmente sobre um hino ao Quinto Império – uma canção de conteúdo nacionalista, reveladora do passado colonial português, para poder dar-lhe um twist de reivindicação. O objectivo foi expor e explorar a alarmante naturalização do mito do ‘bom colonizador’ – presente em passagens como “e levaram a luz da cultura / semearam laços de ternura” –, que ainda perpassa o discurso público em Portugal, para ressignificá-lo positivamente ao talhe da demanda de visibilidade e de empoderamento da comunidade LGBTQI+.

O mito do ‘bom colonizador’ esteve particularmente activo durante o Estado Novo, a compasso das ânsias salazaristas contra a força dos movimentos anticoloniais do pós-guerra, e da tese lusotropicalista de que Portugal teria uma aptidão especial para a colonização e a miscigenação. Ao longo do tempo, a naturalização do lusotropicalismo deu lugar a uma campanha de identidade nacional, e – por se banalizar – ainda hoje se mantém no imaginário dxs portuguesxs. No YouTube, repare-se, o vídeo dos Da Vinci – que conta já com dois milhões de visualizações – faz-se acompanhar de vários comentários que elogiam o ‘passado glorioso’ de Portugal, chegando um usuário a referir que: “Hoje, uma música com esta letra era censurada pelo politicamente correcto. Em 1989 ainda havia orgulho...”. Com efeito, o fenómeno de perceber e de glorificar os feitos do colonizador português como benevolentes e heróicos ocorre de forma ligeira, de forma nostálgica, e acrítica – típica dos empreendimentos imperiais e coloniais –, tanto na literatura e na música, como nos livros didáticos de história do país. Por instantes, não é infrequente encontrar-se em manuais escolares um discurso naturalizador da escravidão, apresentada como estratégia inevitável para assegurar o sucesso do sistema económico da colonização, e uma narrativa que optimiza a multiculturalidade resultante do colonialismo como motivo de celebração. Se por um lado, o silenciamento da dimensão desumanizadora e violenta do colonialismo torna difícil a emergência de políticas reparatórias, por outro, tragicamente, a sua glorificação leva ao enraizamento do racismo e à negação da sua existência. Por norma, semelhantes dados ocupam poucas páginas dos manuais e não oferecem qualquer incentivo à discussão sobre o fenómeno da escravização ou sobre a ligação entre as relações coloniais e o pensamento racista contemporâneo. O problema, porém, não se cinge ao conteúdo programático das entidades de ensino – está em todo o lado.

Se por um lado, o silenciamento da dimensão desumanizadora e violenta do colonialismo torna difícil a emergência de políticas reparatórias, por outro, tragicamente, a sua glorificação leva ao enraizamento do racismo e à negação da sua existência.

A Ocidente, percebe-se que a história das comunidades LGBTQI+ não encontra representatividade no domínio da memória oficial, perdendo para a reificação de narrativas que só endossam a supremacia do homem branco e cis/hetero-normativo. Em Portugal, até à data, o único projecto formal desenvolvido neste sentido é o do Centro de Documentação Gonçalo Diniz, na cidade de Lisboa, a funcionar desde 1998. Novos avanços têm sido feitos, como exemplifica o caso do Museu Lusófono da Diversidade Sexual, ainda em desenvolvimento, pensado para contar a história das conquistas da população LGBT dos nove países lusófonos: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

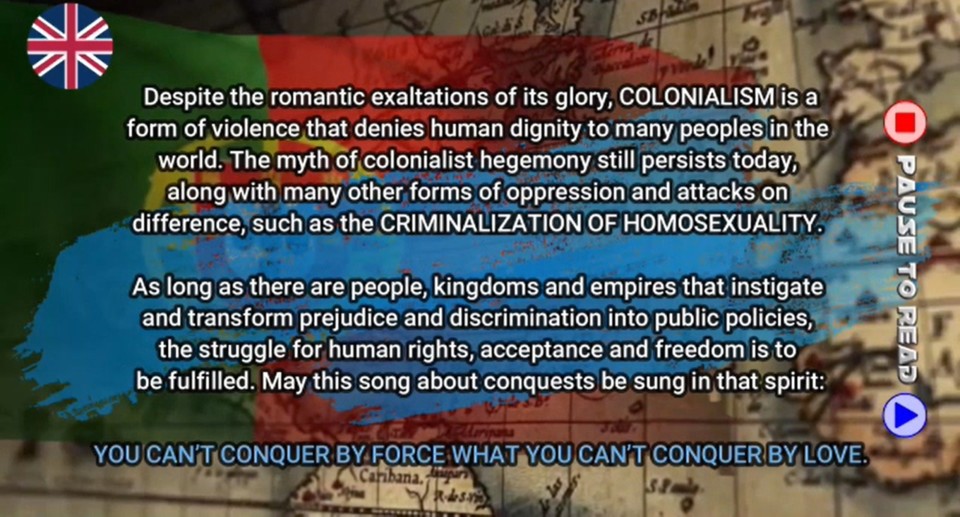

Apesar das exaltações românticas da sua glória – “guiado pelos céus / espalhou-se pelo mundo / seguindo os seus heróis” –, pesem as imagens de benevolência, civilidade ou evangelização de que se sirva para se legitimar, o colonialismo é – e será sempre – uma forma de violência que nega a dignidade humana a qualquer povo do mundo. A promoção de normas culturais hegemónicas é responsável por invisibilizar e punir a diversidade de grupos lidos socialmente como ‘subalternos’, no número das quais se contam também as comunidades LGBTQI+. O seu predomínio não só leva à supressão do conhecimento da tradição destes grupos, do seu património cultural, da sua continuidade e do seu esteio social, mas também à activação de fobias à diversidade sexual, atitudes de perseguição, de discriminação e de violência contra eles.

Uma clara manifestação desta realidade encontra-se nas políticas públicas que continuam a criminalizar a homossexualidade pelo mundo. Embora em 2019 e 2020 tenhamos podido observar certos avanços de nota em termos de protecção legal para a comunidade LGBTQI+ – como a revogação da pena de morte para homossexuais no Sudão, ou a despenalização da homossexualidade em Angola –, a relação entre pessoas do mesmo sexo é ainda considerada um crime em 70 países, de que são exemplo ainda mais grave pela pena de morte infligida o Brunei, o Irão, a Mauritânia, a Nigéria, a Arábia Saudita, o Iémen, o Afeganistão, o Paquistão, o Qatar, a Somália e os Emirados Árabes Unidos. As informações são do relatório mundial ‘Homofobia Patrocinada pelo Estado‘, produzido pela Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans e Intersexuais (ILGA), e podem ser consultadas aqui: aqui: https://ilga.org/downloads/ILGA_World_State_Sponsored_Homophobia_report_global_legislation_overview_update_December_2020.pdf.

Já no contexto europeu, e muito recentemente, o Rainbow Map – relatório europeu anual da ILGA-Europe que classifica e analisa a situação jurídica e política das pessoas LGBTI em 49 países da Europa – acusa um preocupante impasse nos avanços das lutas LGBTI ao longo do último ano, fazendo com que certos países – é o caso de Portugal (lançado do 7º. para 4º lugar) – subam no ranking, mas apenas porque a situação nos outros piorou ou estagnou, sobretudo com a ascensão de políticas de extrema direita.

Como a internacionalidade do WFSC me tinha já sugerido apostar numa causa que fosse sentida à escala mundial, o reconhecimento de um ‘atlas proibido’ fez-me certo de querer incluir a temática no vídeoclipe. Decidi projectar contra mim cada uma das bandeiras dos 70 países que configuram o atual mapa-múndi da homofobia, enquanto corre um animado lip syncing do refrão: “Já fui ao Brasil, Praia e Bissau, Angola, Moçambique”. A ideia foi transformar a alusão às antigas possessões portuguesas num inventário de países receptivos à diversidade sexual, como mote para reconhecer os tantos que precisam de ser ainda conquistados pelas lutas LGBTQI+.

Neste contexto, intencionalizou-se a utilização de certas roupagens fetishistas como evocativas de uma armadura de combate – já não a favor do extermínio da diferença, mas sim da sua compreensão, acolhimento e celebração. Embora a SLFC tenha decidido cortá-las por limitação de timing, é possível ver na versão original do videoclipe* uma ‘intro’ e uma ‘outro’ onde semelhantes intenções são expressamente declaradas: “Porquanto houverem pessoas, reinos e impérios que instiguem e transformem o preconceito e a discriminação em políticas públicas, a luta pelos direitos humanos, pela aceitação e pela liberdade estará por cumprir-se. Todas as pessoas têm o direito de ser quem são. Deixa a aceitação começar desde dentro e guiar-te para o mundo. Põe a tua armadura, prepara a tua armada. Que esta música possa ser cantada nesse espírito. Vem espalhar a mensagem: não se conquista pela força o que não se cativa pelo amor”.

O que acontece a nível macro com o fenómeno da colonização de povos, acontece também – e talvez primeiro – a nível micro, diariamente, no contexto das nossas relações interpessoais. Falo da disposição para reduzir o Outro (enquanto diferença) a uma entidade inferior, habitante de uma zona de não-ser, passível de valorização apenas se rendido às exigências impositivas de um ‘eu’ logocêntrico. Perceber que é da negação da individualidade do Outro que decorre a desumanização dos laços humanos, recordou-me uma passagem d’O Paciente Inglês, de Michael Ondaatje, usada com esperança como epígrafe final do vídeoclipe: “Nós somos os reais países, não as fronteiras desenhadas em mapas com nomes de homens poderosos. Eu sei que virás e me carregarás para o palácio dos ventos. Isso é tudo o que eu queria – caminhar num lugar assim contigo, com amigos, numa terra sem mapas...”.

A ideia da nossa co-existência pressupõe que esta se desenvolva e realize no mundo, pelo que o próprio sentido existencial se torna dependente da chamada do Outro. Entende-se que este não carregue a necessidade de formular o seu pedido de modo explícito, pois que a sua presença é, por si mesma, uma exigência de reconhecimento, uma chamada que nos dirige – um apelo à nossa responsabilidade relacional. Porém, o pensamento lógico-filosófico voltado para si mesmo, em que ontologicamente o que prevalece é o ser enquanto ser, tende a relegar o Outro ao esquecimento, daí decorrendo toda a violência contra si praticada nos anais da história ocidental. A antropologia dominada pelo ‘eu logocêntrico’ revela uma tendência para reduzir toda a realidade à razão explicativa. Segundo uma abordagem descartiana, conhecer a realidade significa reduzir todas as coisas à mesma unidade do sistema racional pensado pelo eu, pelo que tudo o que é estranho – o Outro – tem de ser reduzido à mesma esfera. Esta interpretação do ser está dominada pela ideia de afirmação do si mesmo, utilizando os outros como meios para a sua realização. Importa então frisar que a ética voltada para a alteridade não se sustenta apenas por relações entre o eu e o tu, mas pela experiência ética que leve o eu a sair da órbita do si mesmo – este é o verdadeiro movimento de expansão, a verdadeira glória do descobrimento. Reconhecer a alteridade do Outro supõe, assim, um encontro do eu com o Outro, em que o rosto do Outro é um mandamento de diálogo desinteressado. Somente por essa postura ética, numa rutura paradigmática com o logos do ser, é que se torna possível pensar o Outro a partir da sua alteridade.

Reconhecer a alteridade do Outro supõe, assim, um encontro do eu com o Outro, em que o rosto do Outro é um mandamento de diálogo desinteressado. Somente por essa postura ética, numa rutura paradigmática com o logos do ser, é que se torna possível pensar o Outro a partir da sua alteridade.

Assim, faz-se legítimo lembrar que a construção de qualquer novo mundo deve primeiro começar pela conquista da nossa própria interioridade, numa disposição compreensiva e tolerante face à percebida diferença do Outro, numa união profunda e instintiva com a corrente da vida. Talvez o Império se tenha desfeito, mas como no verso de Pessoa, ainda há muito a cumprir-se”.

* O videoclip original pode ser visto no perfil de Instagram @kinky_Lharias e no canal de YouTube:

Carlos Marinho,

Psicólogo clínico, criador artístico freelancer e activista

.jpg?size=l)

.jpg?size=l)

.png?size=l)